Новости

Аллор "Работы Толкина в контексте современного ему искусства"

Талантливый человек талантлив во многом, и Толкин не исключение. Отдал он дань и изобразительному искусству, причем работы его достаточно оригинальны и своеобразны, да и уровень их отнюдь не «дилетантский». Тем более для человека, специально не учившегося. В подборке рисунков мы видим как черно-белую графику, так и цветные работы, как пейзажи, так и орнаменты и архитектурные зарисовки.

Исходя из этого, можно смело говорить о самобытном даровании, но даже и оно не вырастает на пустом месте, любой творец в той или иной степени опирается на те или иные явления в искусстве. Причем стоит сразу оговориться: речь не идет о прямом заимствовании и подражании, скорее о пласте изобразительного искусства, окружавшем Толкина с детства и юности и тенденциях в искусстве, интерпретацией которых и стало его личное творчество.

Итак, какие течения и настроения сформировались в изобразительном искусстве к рождению Толкина? В первую очередь стоит упомянуть прерафаэлитов. Как направление в искусстве и группа единомышленников они сформировались в начале 50-х годов 19-го века и их творческим методом была попытка возвращения к до-возрожденческому подходу в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Уильям Моррис, Габриэль Россетти, Эдвард Берн-Джонс и другие – все они были заворожены как историей (скорее европейского средневековья) и соответствующей литературой, так и созерцанием природы и многообразием ее форм. Такая попытка (весьма успешная) погружения в полузабытые культурные пласты была вызвана ощущением, что классицизм изживает себя и искусство находится в стагнации. Впрочем, как и общество, все больше утопающее в прагматизме и нивелировке личности. Созданное ими движение «Искусство и ремесла» было отчетливой попыткой возродить индивидуальность в создании предметов быта и интерьера, важность ручной и «штучной» работы в противовес фабричному обезличиванию среды. Ничего не напоминает? О да, это же то, о чем говорил любимый нами Профессор. Впрочем, есть сведения, что он особенно любил Бёрна Джонса и его витражи, а также его иллюстрации к «Смерти Артура» Мэллори. Кстати, Бёрн-Джонс был «добрым христианином». Более того, Толкин, еще в юности пытаясь создать тайное общество «Чайный клуб» сравнивал оное с «братством прерафаэлитов». Прерафаэлиты были «первыми ласточками» романтичной эклектики, вскоре выросшей в известный нам и любимый ар-нуво, в России до сих пор часто именуемый модерном. И вот тут тема «бионики» развернулась во всей красе, возник уникальный стилистический синтез архитектуры-живописи-декоративно-прикладного искусства и иллюстрации. Стиль, охвативший все сферы, стиль, воспевший утонченную красоту природных линий и суровую готику, и, еще глубже – тематически обратившийся к европейским эпосу и мифологии. Тот самый «здоровый эскапизм», востребованный интеллектуальной частью общества. Развивался неоромантизм – уже по-новой, став изощреннее и не довольствуясь байронизмом… Стоит отметить, что тенденция не ограничилась туманным Альбионом – на другом берегу Ла-Манша тоже расцвел символизм, один из известных преставителей которого, Гюстав Моро, ровесник прерафаэлитов, даже стилистически во многом близок к ним. И в его работах виден отголосок интереса общества к востоку (куда Митрандир не ходит, но Профессор все же достаточно ёмко описал те края).

Э. Берн-Джонс. Палата Совета.

Э. Берн-Джонс. Молящийся ангел. Витраж.

Данте Габриэль Россетти. Перед битвой.

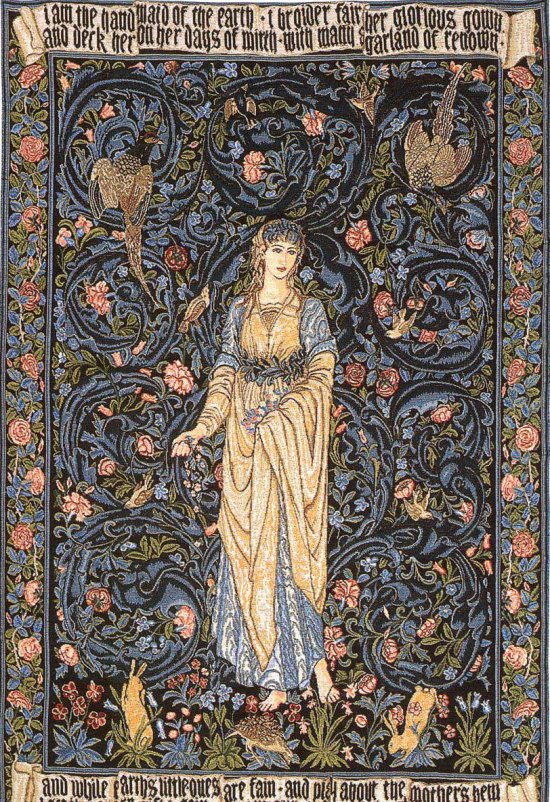

У. Моррис. Гобелен.

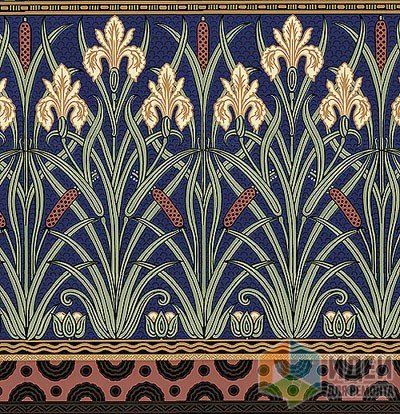

У. Моррис. Орнамент.

Г. Моро.Святая

Итак, прерафаэлиты, сперва непонятые, после – вполне принятые критикой и потребителем, заложили основы. Искусство уже не было прежним, и пусть в картинах они не отходили от реализма и даже более, чем академисты, стремились рисовать с натуры (кстати, с натуры, а не копировать античные образцы), сам дух воображения, прозревания мира нездешнего уже завладел умами.

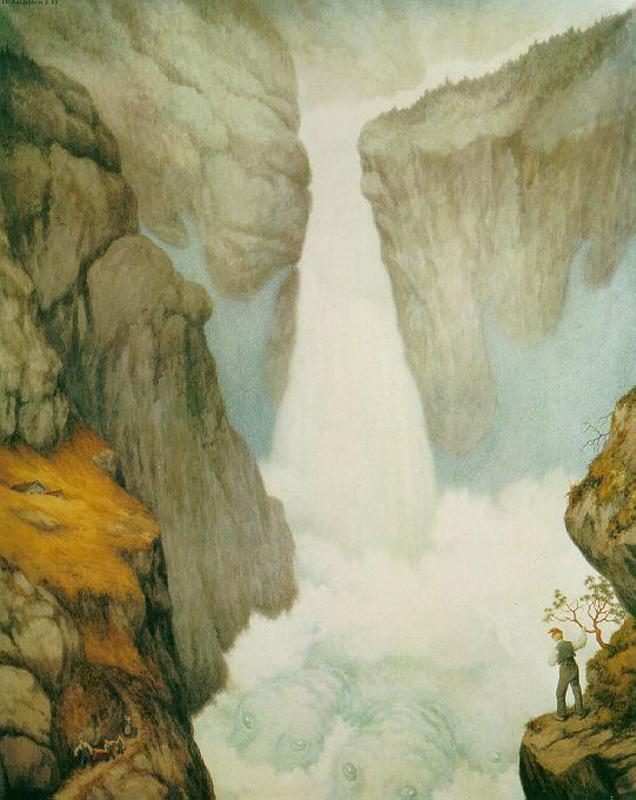

И тут стоит упомянуть ряд художников-иллюстраторов, в той или иной степени современников Толкина. Невозможно сказать точно, видел ли он их работы (мог, они были популярны), но они тоже отражают дух времени, те же поиски и работы Профессора в чем-то перекликаются с ними: опосредованно-стилистически, а скорее – по духу и атмосфере. Это англичанин Артур Рэкем, норвежец Теодор Киттельсен, швед Йон Бауэр. Те, кто припал к источнику саг и мифов, к волшебной сказке – и у каждого из них волшебство не равно чему-то милому и безопасному. Как и у Толкина в его мифопостроениях, в их работах практически нет места «малюткам с крылышками»…

А. Рэкем. Жемчужина из глубин.

Т. Киттельсен. Водопад.

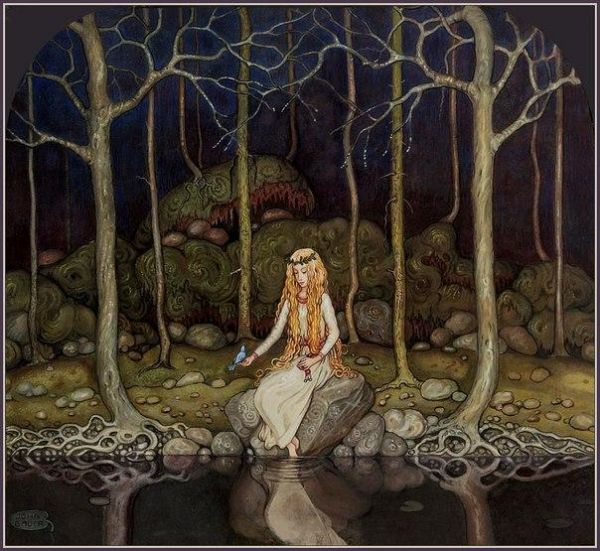

Йон Бауэр. Иллюстрация к сборнику сказок "Среди эльфов и троллей"

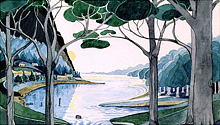

Йон Бауэр. Принцесса в лесу.

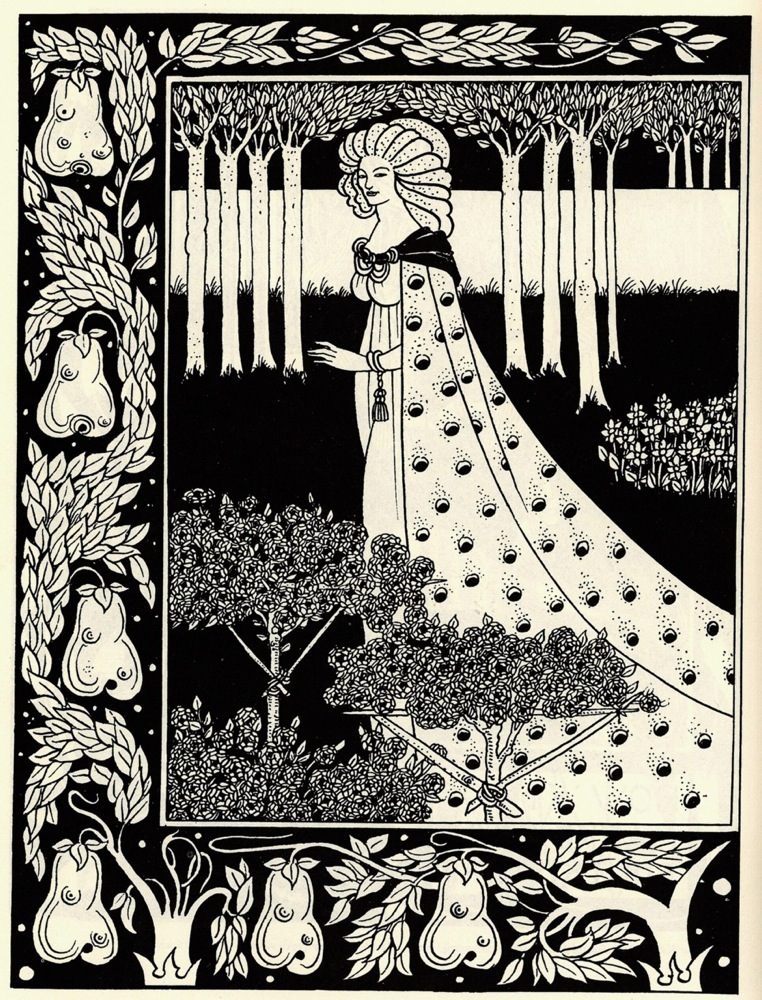

Стоит отметить также Обри Бёрдслея, чья короткая жизнь вместила в себя головокружительную карьеру и немалую популярность. Воистину, он был отдельно стоящим явлением и задал стиль для многих иллюстраторов на десятки лет вперед, и, надо полагать, не было в Англии человека, не видевшего его работ. И некоторые графические вещи Толкина смутно соприкасаются с бердслеевской подачей – угловатостью линий и работой с «заливками». Что ж, Бёрдслей умер, когда Джону было шесть лет…

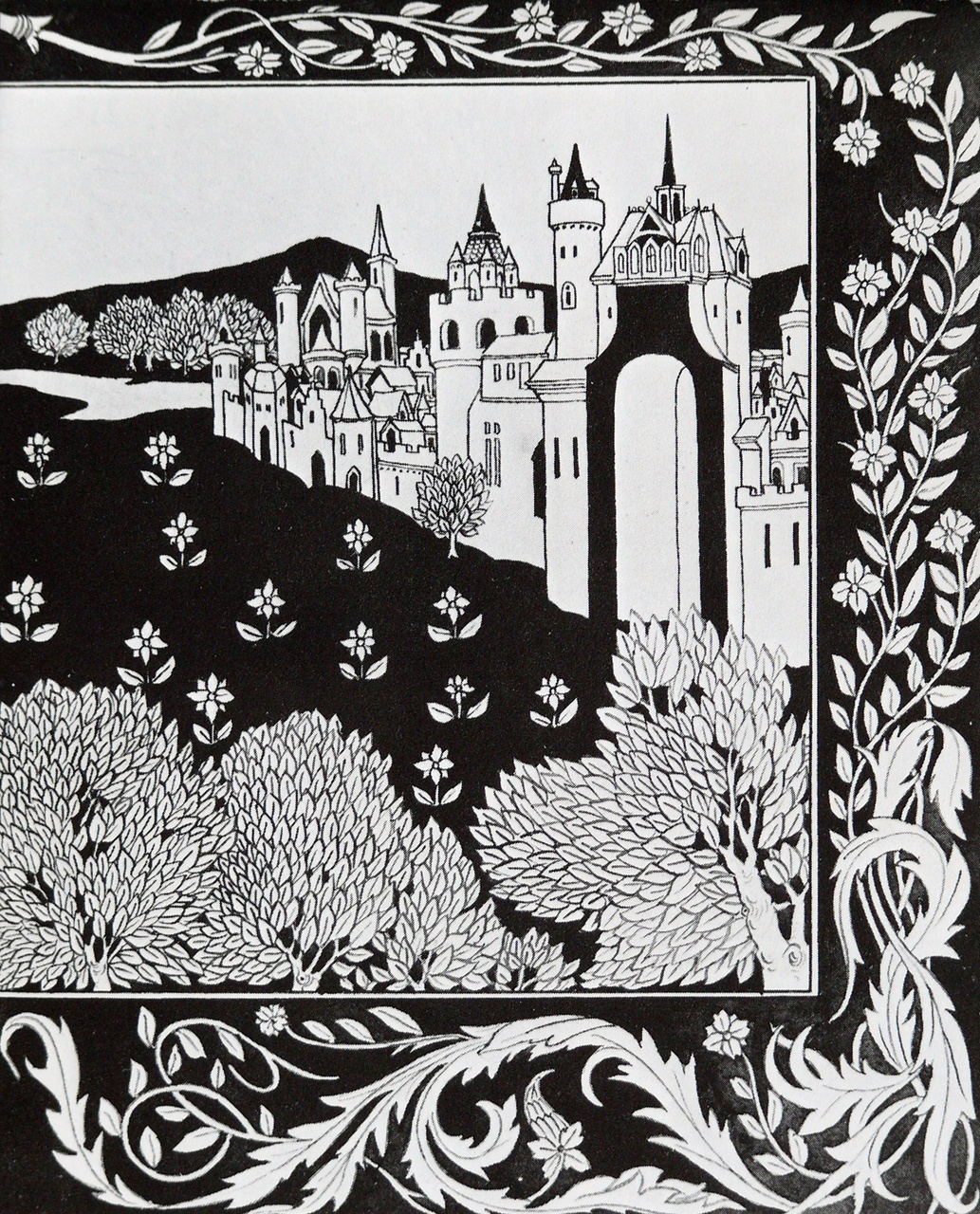

О. Бердслей. Прекрасная Изольда в саду радости. Иллюстрация к "Смерти Артура" Т. Мэлори. Фрагмент.

О. Бердслей. Как королева Гвиневра отправмлась в Мэинг. Иллюстрация к "Смерти Артура" Т. Мэлори. Фрагмент.

Что до архитектуры per se, то Гауди, хоть и творил в основном в Испании, гремел по всей Европе. Его дома-сады, дома-древа, дома… искрящиеся, переливающиеся, спаянные с природой в причудливых пропорциях во многом могут восприниматься как нечто, что могло сказать – «а вот же он, подход элдар к постройкам». , Да, Гауди – наиболее своеобразное явление в архитектуре ар-нуво/модерна, в принципе работы, выполненные в этом стиле все же спокойнее, сдержаннее, но, тем не менее… А ведь период расцвета модерна был сравнительно краток: примерно 1890-1910. Последние относительно стабильные и спокойные годы, если и омраченные чем, то самодовольной поступью технического прогресса. Та самая почва, когда ресурсы есть и есть желание выйти за рамки поднадоевшего филистерства.

А. Гауди. Дом Бальо.

А. Гауди. Дом Бальо. Интерьер.

Очень может быть, что Толкин сохранил в своем сознании и всприятии эти визуальные паттерны, пронес их сквозь две войны и… воплотил в текстах и рисунках.

Ах, да… Ювелирное искусство и аксессуары. Что сказать – Тиффани и Лалик, как наиболее яркие представители эпохи, заслуживают упоминания, но их вещи отражают ту же парадигму и стилистику художественного восприятия, это грани одного целого.

Впрочем, в этом отношении ни один стиль-эпоха не уникален, что барокко, что рококо, что классицизм, что ампир. Стиль вбирает в себя все проявления визуальной (и не только) культуры, от брошки до особняка. Но барочных завитков или зданий в стиле классицизма мы на Профессорских рисунках все же не наблюдаем, а речь о его работах.

Кстати, если эти примеры чисто «модерновые», то многие обращались и к архаике, причем не только к кельтике, но и к египетским стилистическим наработкам, по вполне логичным причинам древеегипетская пластика оказалась не чужда ар-нуво. Стоит ли упоминать, что и Египет Толкин не обделил своим вниманием как писатель, но это «совсем другая история»…

Расписание

Расписание

Взносы

Взносы

Место проведения

Место проведения

Контакты

Контакты